C4.2 Vielfalt und Individualisierung: Heterogene Wege in die Ausbildung

Die Forschungen des BIBB in Kooperation mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern der Forschung und der Praxis der beruflichen Bildung haben gezeigt, dass es sich bei dem Thema „Umgang mit heterogenen Lerngruppen“ nicht um eine fundamental neue Herausforderung handelt. Allerdings gibt es aufgrund des demografischen und gesellschaftlichen Wandels deutliche Veränderungen in der Struktur der Jugendlichen und parallel dazu wachsende Anforderungen an die Unternehmen. Lehrer / -innen in den berufsbildenden Schulen, Ausbilder / -innen in Betrieben und Bildungsdienstleistungsinstitutionen sowie die ausbildenden Fachkräfte in den Unternehmen benötigen Hilfe bei der täglichen Arbeit. Ergebnisse von standardisierten und offenen Interviews, die im Rahmen mehrerer Studien der Jahre 2008 bis 2010 durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass vor allem KMU Sorge um die Sicherung des Bedarfs an qualifiziertem Nachwuchs äußern. Aber selbst größere Unternehmen, auch im süddeutschen Raum, der bisher weitgehend wenig von den Veränderungen berührt war (z. B. aufgrund von Zuwanderungen von Ausbildungsbewerber / -innen und von Fachkräften aus anderen schwächer strukturierten Regionen), schließen sich dieser Sorge inzwischen an.

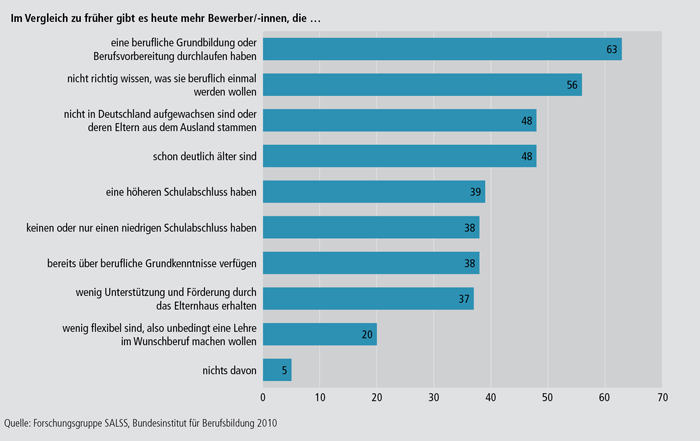

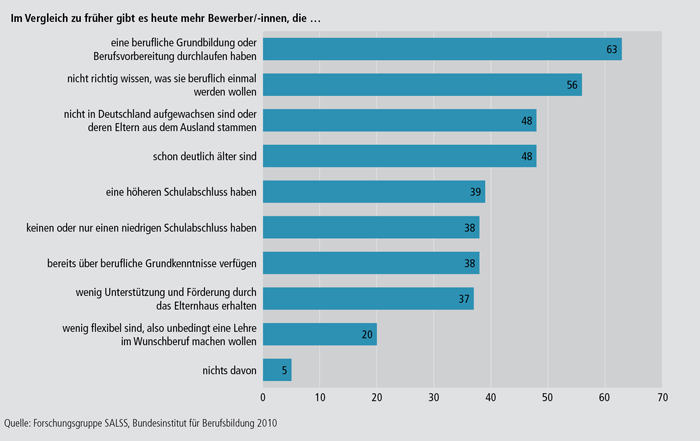

Ins Zentrum der Wahrnehmung ausbildender Unternehmen rücken verstärkt Bewerberinnen und Bewerber, die aus dem Übergangsbereich stammen. Ergänzende Ergebnisse von Gruppendiskussionen und Experteninterviews zeigen jedoch, dass die Betriebe berufsvorbereitende Maßnahmen bisher nur in Ausnahmefällen als zusätzliche Qualifizierung der jungen Menschen und damit als Verbesserung der Ausbildungsreife ansehen. Das Gegenteil ist eher der Fall: Es herrschen deutliche Vorbehalte gegenüber diesem Bewerber / -innenkreis, die auch in der Einschätzung, dass immer mehr unter ihnen „nicht richtig wissen, was sie wollen“, zum Ausdruck kommen Schaubild C4.2-1. Wie kann dem entgegengewirkt werden?319

Schaubild C4-2.1: Heterogenität der Bewerber und Bewerberinnen (in %)

Schaubild C4-2.1 (barrierefrei)

Modellversuchsprogramm „Neue Wege in die duale Ausbildung – Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung“

Im Förderschwerpunkt „Neue Wege in die duale Ausbildung – Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung“ arbeiten seit dem Frühjahr 2011 bundesweit 18 neue Modellversuche. Das BIBB leitet, steuert und betreut das Programm wissenschaftlich sowie administrativ; es koordiniert, vernetzt und unterstützt die Modellversuche bei der Erreichung ihrer Ziele. Diese Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung (Forschungsgruppe SALSS, Bonn und Berlin, in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und dem Institut für sozialwissenschaftliche Beratung, isob GmbH Regensburg). Die Fördersumme insgesamt beträgt ca. 9 Mio. € in einem Zeitraum von 3 Jahren.

Ziel des Förderschwerpunkts ist es, innovative Wege in die Ausbildung und zu erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen bei zunehmender Heterogenität (potenzieller) Auszubildender vorzuzeichnen. Die Übergänge von der Schule in die Ausbildung und die Ausbildung selbst, verbunden mit einer längerfristigen Perspektive der Berufstätigkeit, werden als integrierte Teile einer funktionierenden Bildungskette betrachtet. Im Fokus stehen dabei kleine und mittlere Unternehmen, die traditionell den größten Anteil der Ausbildungsleistung erbringen. Aufgrund des demografischen Wandels haben sie immer größere Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze adäquat zu besetzen, zumal sie dabei in besonderer Weise in Konkurrenz zu den größeren Unternehmen stehen. In dem neuen Modellversuchsprogramm werden in diesem Segment – anknüpfend an bestehende Förderinstrumente, Konzepte und Methoden – exemplarische innovative Lösungen erarbeitet, um den neuen Herausforderungen an die berufliche Bildung zu begegnen. So werden beispielsweise in einem der Modellversuche im Kontext des neuen Hamburger Übergangsmodells Betriebe, insbesondere auch von Migranten und Migrantinnen, in Handel, Dienstleistungen und Handwerk dazu motiviert, gezielt solche Auszubildende einzustellen, die nach bisheriger Einstellungspraxis keine Chance gehabt hätten. Durch enge Kooperation akquirierter Betriebe mit ausgewählten Schulen werden Modelle vertiefter Berufsorientierung und Vermittlung in Ausbildung entwickelt. Dabei finden individuelle und strukturelle Heterogenitätsmerkmale von Schülerinnen und Schülern Berücksichtigung. Die potenziellen Auszubildenden werden in einem speziellen Prozess von Profiling und Matching in Unternehmen vermittelt und begleitet. Das Projekt etabliert sich zugleich als Service- und Dienstleistungsstelle für Jugendliche, Betriebe und Schulen.320

Ausbildungsbausteine / Qualifizierungsbausteine

Die Verbesserung von Übergangschancen für Jugendliche zwischen allgemeinbildender Schule und dualer Ausbildung in die betriebliche Ausbildung ist ein Ziel des Programms JOBSTARTER CONNECT. Junge an- und ungelernte Erwachsene mit und ohne Beschäftigungsverhältnis sollen anhand eines gegliederten Qualifizierungswegs über die Externenprüfung zu einem Berufsabschluss geführt werden.

Im Auftrag des BMBF wurden vom BIBB auf Basis der jeweils geltenden Ausbildungsordnung bundeseinheitliche Ausbildungsbausteine in 14 Berufsbildern entwickelt. Mithilfe der Bausteine lassen sich erworbene berufliche Handlungskompetenzen transparent dokumentieren und die Maßnahmen zeitlich effektiver verwerten. Die Bescheinigung dessen, was jemand kann, bietet einen guten Ansatzpunkt, berufliche Handlungskompetenzen auf die Ausbildung anzurechnen oder den Zugang zur Externenprüfung zu erleichtern.

Seit April 2009 setzen im Rahmen von 2 Förderrunden inzwischen 40 regionale Projekte das Programm um. Bis Juli 2011 wurden 2.500 Jugendliche und junge Erwachsene in eine Qualifizierung über Ausbildungsbausteine aufgenommen. Für die beiden Förderrunden wurden insgesamt rd. 23,4 Mio. € an Projektmitteln bewilligt. Die bisherigen Ergebnisse bieten gute Ansatzpunkte für die weitere wissenschaftliche Begleitung und Evaluation.

Neben den Ausbildungsbausteinen sind auch Qualifizierungsbausteine für den Übergangsbereich von zentraler Bedeutung. Als inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die sich an Ausbildungsordnungen orientieren, sollen Qualifizierungsbausteine die Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit vermitteln und auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereiten. Sie sind damit ein Element der Berufsausbildungsvorbereitung, die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in das Berufsbildungsgesetz (BBiG) aufgenommen wurde, und sollen dazu beitragen, berufsvorbereitende Maßnahmen inhaltlich auf transparente Weise auf eine angestrebte Berufsausbildung auszurichten.

Durch das BBiG und die Berufsausbildungsvorbereitungs- Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) werden nur indirekt (über den Bezug auf die Ausbildungsordnungen) inhaltliche Vorgaben für Qualifizierungsbausteine gegeben, es wurden jedoch Standards für die Gestaltung, Bescheinigung und Bestätigung von Qualifizierungsbausteinen gesetzt. Um einen Gesamtüberblick über die nach der BAVBVO erstellten und durch die zuständigen Stellen bestätigten Qualifizierungsbausteine zu ermöglichen und diese an zentraler Stelle verfügbar zu machen, hat der Hauptausschuss des BIBB im Dezember 2003 die Empfehlung ausgesprochen, bestätigte Bausteine möglichst vollständig im Good Practice Center zur Förderung von Benachteiligten in der Berufsbildung (GPC) zu erfassen (www.good-practice.de). Darüber hinaus wurden zur Unterstützung der Praxis modellhafte Qualifizierungsbausteine entwickelt und u. a. über das Internetangebot des GPC zugänglich gemacht. Die Datenbank der Qualifizierungsbausteine im GPC enthält 534 Qualifizierungsbausteine (Stand September 2011). Handwerkliche Berufe stellen den größten Anteil, gefolgt von Industrie und Handel. Aber auch Landwirtschaft und freie Berufe sind vertreten. In letzter Zeit sind vor allem Qualifizierungsbausteine, die auf Pflegeberufe vorbereiten, dazugekommen. Beispiele sind hier etwa 2 Qualifizierungsbausteine im Themenfeld der Unterstützung alter Menschen, die für Einstiegsqualifizierungen im Bereich der Altenpflege genutzt werden sollen.321