Im Jahr 20111 verbesserte sich die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt für die Jugendlichen. Für die Betriebe wurde es dagegen schwieriger, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Ungeachtet dessen waren zum Ende des Berichtsjahres 2011 immer noch mehr Ausbildungsstellenbewerber / -innen auf Ausbildungsplatzsuche, als gemeldete Ausbildungsangebote noch unbesetzt waren. Das ist ein Ergebnis der Marktanalysen auf der Grundlage der Daten aus der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30. September 2011 in Verbindung mit den Daten aus der Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Auf der Nachfrageseite2 des Ausbildungsmarktes machte sich auch 2011 die demografische Entwicklung bemerkbar (vgl. Kapitel A1.1). So sank die Zahl der nicht studienberechtigten Schulabgänger – Hauptklientel der dualen Berufsausbildung – gegenüber dem Vorjahr um rd. 19.000. Sie lag mit 549.000 bereits um mehr als 165.000 niedriger als noch vor 7 Jahren. Die doppelten Abiturientenjahrgänge in Bayern und Niedersachsen sowie die Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes gaben dem Ausbildungsmarkt aber zusätzliche Impulse. Mit offiziell 646.900 gab es 2.300 Ausbildungsplatznachfrager3 mehr als 2010.

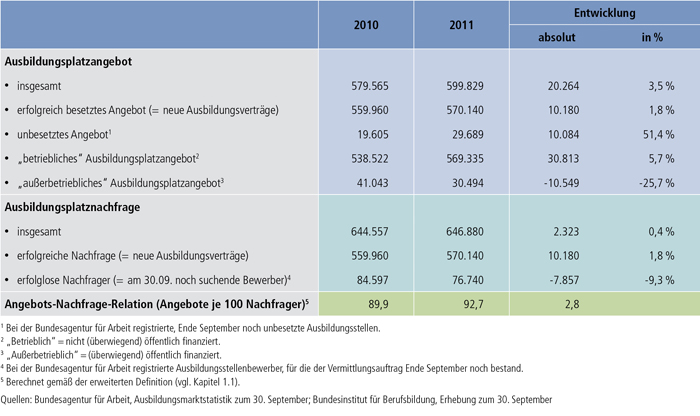

Die Zahl der Ausbildungsplatzangebote4 nahm jedoch deutlich stärker zu als die Nachfrage. 2011 wurden auf dem Ausbildungsmarkt 599.800 Ausbildungsplätze angeboten, 20.300 mehr als im Jahr zuvor Tabelle A1-1. Insbesondere aufseiten der Betriebe wuchs das Ausbildungsangebot (+30.800), während die überwiegend öffentlich finanzierte („außerbetriebliche“) Ausbildung deutlich zurückgefahren wurde (-10.500). Auslöser der insgesamt positiven Entwicklung war vor allem die gute Wirtschaftskonjunktur (vgl. Kapitel A1.1).

Somit standen den 599.800 Angeboten im Jahr 2011 646.900 Ausbildungsplatznachfrager gegenüber, die Angebots-Nachfrage-Relation (Zahl der Angebote je 100 Nachfrager) lag demnach bei 92,7 %.5 Der um 2,8 Prozentpunkte höhere Wert als 2010 (89,9) spiegelt die aus der Perspektive der Jugendlichen verbesserte Marktlage wider. Allerdings konnte der Zuwachs beim Ausbildungsplatzanbot (+20.300) nur zum Teil in eine höhere Zahl an Ausbildungsverträgen überführt werden. Denn mit insgesamt 570.100 Verträgen (vgl. Kapitel A1.2) wurden nur 10.200 Neuabschlüsse mehr registriert als im Vorjahr (+1,8 %). Eine wachsende Zahl von Ausbildungsplatzangeboten blieb ungenutzt (+10.100 bzw. +51,4 % auf nunmehr 29.700), und somit fiel auch der Rückgang bei den erfolglosen Ausbildungsplatznachfragern (-7.900 bzw. -9,3 % auf 76.700) nicht so stark aus, wie dies allein aufgrund der Angebotsentwicklung hätte erhofft werden können.

Die gestiegenen Besetzungsprobleme bei den Ausbildungsplatzangeboten6 lassen sich nur zum Teil auf den demografischen Trend und den nur verhaltenen Zuwachs bei der Entwicklung der Ausbildungsplatznachfrage zurückführen. Denn immer noch waren zum Abschluss des Berichtsjahres 2010 / 2011 wesentlich mehr Ausbildungsstellenbewerber auf Lehrstellensuche (insgesamt 76.700), als Lehrstellen noch zu besetzen waren (29.700). Rein rechnerisch hätte somit jede der noch offenen Lehrstellen mehr als zweimal besetzt werden können. Dass dies nicht gelang, ist im Wesentlichen Folge regionaler und beruflicher Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt.

Die ausbildungsinteressierten Jugendlichen leben oft nicht in ausreichender Zahl dort, wo es genügend Lehrstellen zu besetzen gibt, und dort, wo besonders viele ausbildungsinteressierte Jugendliche leben, gibt es zum Teil immer noch viel zu wenige Lehrstellen. Zu den Regionen mit einem starken Angebotsüberhang zählten im Berichtsjahr 2011 u. a. der durch den Ostseetourismus geprägte Arbeitsagenturbezirk Stralsund (120 Ausbildungsplatzangebote je 100 Nachfrager), darüber hinaus die Bezirke Annaberg (110 Angebote), Rostock (108 Angebote), Passau, Schwandorf (je 106) und Traunstein (105). Deutlich zu wenig Ausbildungsplatzangebote im Vergleich zur Zahl der ausbildungsinteressierten Jugendlichen gab es dagegen u. a. in den Regionen Herford und Helmstedt (je 81 Angebote je 100 Nachfrager), Solingen, Bremerhaven und Recklinghausen (jeweils 82) (vgl. Kapitel A1.4).

Neben regionalen Ungleichgewichten kam es 2011 erneut zu beträchtlichen beruflichen Ungleichgewichten auf dem Ausbildungsmarkt. Sie dürften in 2011 noch dadurch verstärkt worden sein, dass die zusätzlichen Nachfrageimpulse, die durch die doppelten Abiturientenjahrgänge ausgelöst wurden, nicht gleichmäßig allen Berufen, sondern vor allem abituriententypischen Berufen zugutekamen. In den Berufen Tierpfleger / -in, Gestalter / -in für visuelles Marketing, Mediengestalter / -in Bild und Ton, Fotograf / -in oder Mediengestalter / -in Digital und Print war die Nachfrage aufseiten der Jugendlichen sehr hoch, und dementsprechend gab es in Relation zur Zahl der Nachfrager auch nur wenig Angebote (vgl. Kapitel A1.1). Die Zahl der Angebote je 100 Nachfrager variierte lediglich zwischen 54 und 74. Ganz anders sah es in den Berufen Restaurantfachmann / -frau, Fachmann / -frau für Systemgastronomie, Klempner / -in, Fachverkäufer / -in im Lebensmittelhandwerk, Fleischer / -in und Gebäudereiniger / -in aus. Aus Sicht der Jugendlichen war die Angebotslage in diesen Berufen sehr gut, doch für die Betriebe war es schwierig, ihre Angebote auch zu besetzen. Je nach Beruf blieben zwischen 15 % und 26 % des offiziell registrierten betrieblichen Ausbildungsplatzangebots unbesetzt.

Der Schwerpunkt der nachfolgenden Analysen liegt zunächst auf der Entwicklung von Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage (vgl. Kapitel A1.1), bei der alle Marktteilnehmer berücksichtigt werden – unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder erfolglos waren. Detaillierte Analysen zu den Merkmalen der erfolgreichen Marktteilnehmer finden sich im nachfolgenden Kapitel A1.2, das auf den Ergebnissen der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge basiert. Das anschließende Kapitel A1.3 beschäftigt sich mit Marktteilnehmern, welche die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nahmen, und konzentriert sich dabei vor allem auf jene, die ihren Ausbildungswunsch nicht realisieren konnten. Datengrundlage ist hierbei die Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. In den Kapiteln A1.1 bis A1.3 werden die Analysen in der Regel bis maximal auf die Ebene der Bundesländer heruntergebrochen. Regionalanalysen auf der Ebene der Arbeitsagenturbezirke sind in Kapitel A1.4 zu finden.